悩む人

悩む人写真が真っ白になったり、真っ黒になったりする

カメラを買って、さっそく風景や人物を撮ってみたけど、なぜか写真が真っ白になったり、真っ黒になったりして、がっかりした経験はありませんか?

それは「白飛び(しろとび)」や「黒潰れ(くろつぶれ)」という現象です。

白飛びや黒潰れが起こると、せっかくの美しい風景や大切な思い出がきれいに残らなくなってしまいます。

この記事を読めば、もう失敗写真に悩むことはありません。

ヒストグラムという魔法のツールを使いこなし、白飛びや黒潰れのない、思い通りの写真を撮る方法を、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。

・ヒストグラムとは

・白飛び黒潰れとは

・露出補正とは

・白飛び黒潰れを回避する方法

それでは解説していきましょう。

白飛び・黒潰れとは?なぜ起こるの?

白飛び: 写真の最も明るい部分(白い服、空、太陽の光など)が、光が強すぎて真っ白になり、ディテールが完全に失われてしまう状態。

黒潰れ: 写真の最も暗い部分(影、夜空、黒い服など)が、光が足りずに真っ黒になり、被写体の形さえわからなくなってしまう状態。

「後でパソコンソフトで明るくすればいいんでしょ?」と思うかもしれません。

しかし、一度白飛び・黒潰れしてしまった部分は、光の情報が完全に失われているため、後から調整しても元に戻すことはできません。

この失われたデータは、どんなに高性能なソフトウェアを使っても、復元することは不可能です。

そのため、写真を撮る段階で、できるだけ白飛び・黒潰れを避けることが、美しい写真への第一歩となります。

ヒストグラムって何?写真の明るさを教えてくれるグラフ

ヒストグラムとは、簡単に言うと「写真の明るさをグラフで示したもの」です。写真に含まれる光の情報を、誰にでもわかる形で教えてくれます。

このグラフは、カメラの液晶画面やファインダーに表示させることができ、撮影中にリアルタイムで写真の明るさの状態を確認できます。

ヒストグラムの見方

- 横軸(X軸): 明るさの度合いを表します。左から右に向かって、暗い(黒)→中間→明るい(白)となります。

- 縦軸(Y軸): その明るさを持つ点が、写真の中にどれくらいあるか(画素数)を表します。グラフの山が高ければ高いほど、その明るさの画素が多いということです。

つまり、ヒストグラムは「写真のどの部分に、どれくらいの明るさの点(ピクセル)があるか」をひと目で教えてくれる、写真の健康診断のようなものなのです。

ヒストグラムの3つのパターンを知ろう

ヒストグラムを見るときは、まず以下の3つのパターンを覚えておきましょう。

- 左端に山が張り付いている: これは、写真に真っ黒な部分が多いことを示しています。グラフが左端に張り付いていたら、「黒潰れしているかも!」というサインです。 例: 暗い室内の写真や、夜景など。

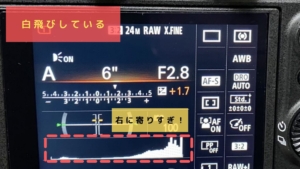

- 右端に山が張り付いている: これは、写真に真っ白な部分が多いことを示しています。グラフが右端に張り付いていたら、「白飛びしているかも!」というサインです。 例: 雪景色や、晴れた日の白い壁、太陽を撮った写真など。

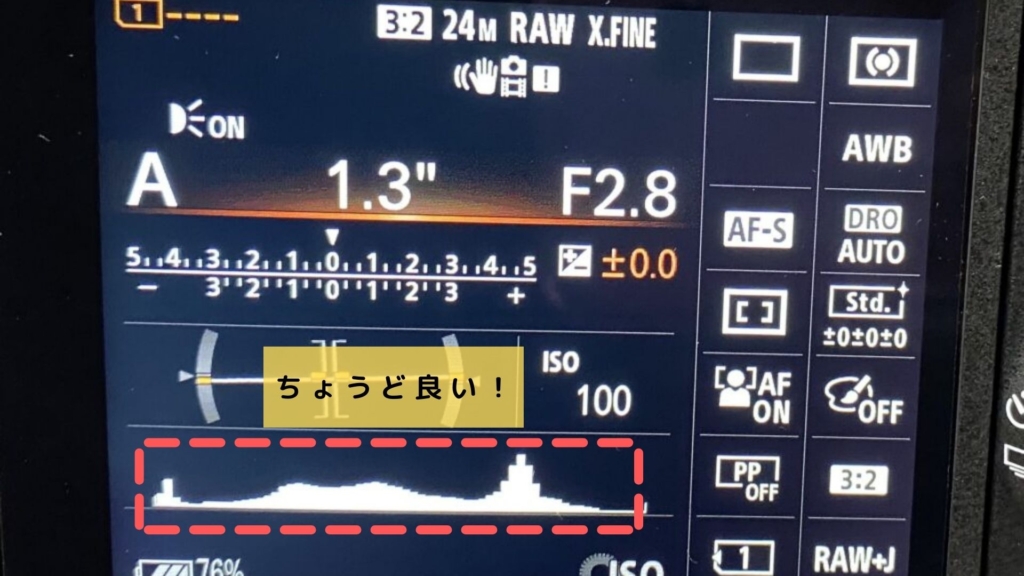

- 左右の端に山が張り付いていない: これは、写真に極端に暗い部分や明るい部分が少なく、明るさのバランスが良いことを示しています。多くのシチュエーションで、この状態を目指しましょう!

ヒストグラムの山が大きくどちらにも寄っていない状態が、白飛び黒つぶれしていない状態です。

ただし、ヒストグラムが常に真ん中に寄っている必要はありません。

例えば、暗い場所で撮影した「ローキー」な写真では、グラフは自然と左側に寄りますし、真っ白い雪原を撮った「ハイキー」な写真では、グラフは右側に寄ります。

神経質にならなくても大丈夫!

大切なのは、「写真の意図に合ったヒストグラムになっているか」を見極めることです。

露出補正を使いこなして白飛び・黒潰れを防ぐ

ヒストグラムで白飛びや黒潰れの兆候を見つけたら、露出補正を使って写真を調整しましょう。

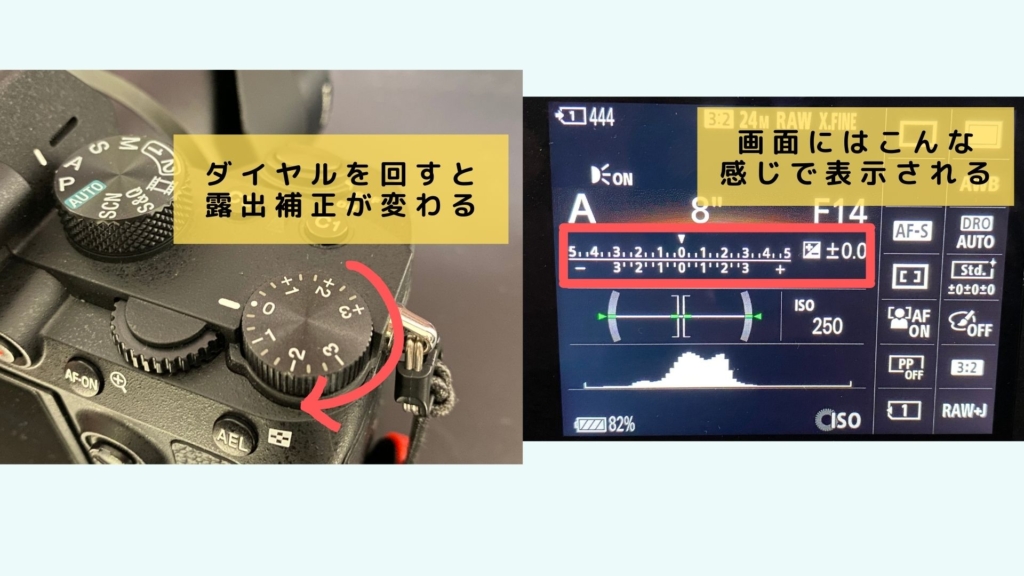

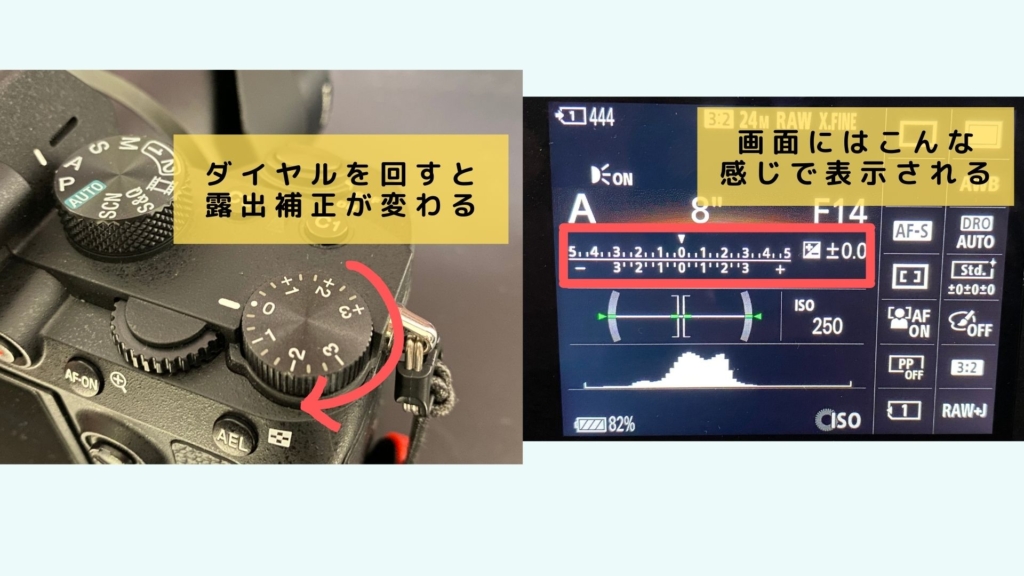

多くのカメラでは、液晶画面に「±0.0」のような表示があります。これが露出補正の値です。

下の写真を見てみましょう。

左の写真は、露出アンダー(暗く)右の写真は、露出をプラス(明るく)にしています。

実践的な使い方

撮影したい被写体にカメラを向け、ヒストグラムが左右のどちらかに偏っていないか確認します。

グラフが右端に張り付いていたら、マイナスに補正して写真を暗くします。

グラフが左端に張り付いていたら、プラスに補正して写真を明るくします。

カメラによっては、ダイヤルを回すだけで、露出補正を変えられるものもあります。

露出補正を調整したら、もう一度ヒストグラムを見て、グラフが適正な位置に収まったかを確認しましょう。

これだけで、驚くほど写真の仕上がりが変わります。

露出補正の注意点と応用

露出補正は非常に便利な機能ですが、いくつか注意点やコツがあります。

・露出補正でシャッタースピードが変わる

・部分的な白飛び・黒潰れを見極める

・部分測光やスポット測光も活用する

露出補正でシャッタースピードが変わる

多くのカメラ初心者が使う「Aモード(絞り優先)」などでは、露出補正を行うと、カメラが自動でシャッタースピード(SS)を調整します。

例えば、露出補正をプラスにすると、より多くの光を取り込むためにSSが遅くなります。

SSが遅すぎると「手ブレ」の原因になるため、注意が必要です。

必要に応じて、F値(絞り)を下げたり、ISO感度を上げたりして対処しましょう。

>>F値・シャッタースピード・ISO感度とは?

部分的な白飛び・黒潰れを見極める

露出補正は写真全体の明るさを変えるため、背景の白飛びを修正しようとしたら、肝心の被写体が暗くなってしまった、ということも起こります。

例えば、逆光で人物を撮る場合、背景を適正露出にすると、人物が影になって黒潰れすることがあります。

この場合は、人物にピントを合わせて、露出補正をプラスにする方が良い写真になることが多いです。

例えばこの写真ですが、背景が真っ白に白飛びしてしまうので露出補正をマイナスにして撮っています。

確かに背景の緑っぽいのは写っていますが、肝心の猫の顔が暗くなっています。

これじゃあ本末転倒

このようにならないように、被写体の明るさはしっかりと確認しておきましょう。

白飛び黒潰れは時と場合によってはいい味になる

部分測光やスポット測光も活用する

カメラには、露出を測る場所を選ぶ機能があります。

露出補正が写真全体の明るさを変えるのに対し、部分測光やスポット測光は「どこを基準に明るさを測るか」を自分で決める機能です。この機能を使いこなすと、より意図通りの写真を撮れるようになります。

- 評価測光(マルチパターン測光): 画面全体を測定して、適正な露出を自動で決定します。

- スポット測光: 画面のごく一部(例えば、人物の顔)だけを測定して露出を決定します。

スポット測光を使えば、背景の明るさに惑わされず、撮りたい被写体の明るさを優先することができます。

もし余裕があったら試してみる程度でOKです!

まとめ

ヒストグラムは、写真の明るさという情報を、視覚的にわかりやすく伝えてくれる「写真の言葉」です。

これを理解することで、自分の意図を写真に反映しやすくなります。

ヒストグラムの見方を覚え、露出補正を使いこなせば、写真の失敗は劇的に減り、もっと撮影が楽しくなるはずです。

ぜひ、次回の撮影からヒストグラムを意識して、ワンランク上の写真を目指してみてください。

現像にもレッツトライです!

そんじゃまた!

コメント